Die Produktivität der Bioprozesse hängt jedoch sehr stark von der mikroskopischen Form der Schimmelpilze ab. Diese enge Beziehung hat zu einer Vielzahl von Analysemethoden zur Quantifizierung ihrer sichtbaren Form geführt. Nur eine auf Mikro-Computertomographie basierende Methode ermöglicht eine detaillierte Analyse der kompletten 3D-Mikromorphologie. Diese Untersuchungsmethode im Labormaßstab eignet sich jedoch kaum für die Untersuchung der mikromorphologischen Entwicklung einer kompletten Pilzkultur in einem Bioreaktor, da keine statistisch repräsentative Anzahl an Proben untersucht werden kann.

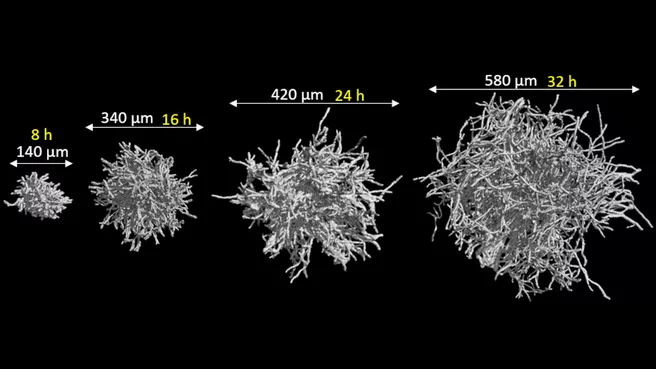

„An Deutschlands größtem Beschleunigerzentrum – dem Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY – haben wir auf Basis von Mikro-Computertomographie mittels hoch brillanter Synchrotronstrahlung und 3D Bildverarbeitung eine Methode entwickelt, die es erstmals ermöglicht die Entwicklung der Form einer ganzen Pilzkultur in einem Bioprozess hochaufgelöst und dreidimensional über die Zeit zu verfolgen“, erklärt Henri Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik und Erstautor der Studie. Aus den über die 3D Bildverarbeitung erhaltenen Daten lasse sich wertvolle Rückschlüsse für die Produktionsoptimierung gewinnen.

"Mit Hilfe der Mikro-Computertomographie können wir uns den inneren Aufbau der Pilzpellets mit einem völlig neuen Detaillierungsgrad ansehen“, betont Prof Briesen, Leiter des Lehrstuhls für Systemverfahrenstechnik, die Bedeutung der Forschungsergebnisse. „Solche Daten können nun unter anderem in Modelle eingehen, die das Wachstum von Schimmelpilzen und deren Produktivität voraussagen können“, ergänzt Briesen.

Mehr Informationen:

Publikation:

Biotechnology and Bioengineering:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bit.28506

Wissenschaftlicher Kontakt:

Prof. Heiko Briesen

TUM School of Life Sciences

Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik

Heiko.Briesen(at)tum.de

Redaktion:

Susanne Neumann

TUM School of Life Sciences

Pressereferentin

susanne.neumann(at)tum.de