Auf dem TUM-Stammgelände an der Arcisstraße in München erinnert seit Juli 2024 ein Gedenkort an 17 vom NS-Regime entlassene und verfolgte Angehörige der ehemaligen Technischen Hochschule München (THM), dem Vorgänger der TUM. Unter den gezeigten Personen sind auch vier Weihenstephaner Professoren, deshalb wurde ihnen nun ein eigener Ort des Gedenkens auf dem Campus in Freising gewidmet.

Diese von den Nationalsozialisten entlassenen Hochschullehrer waren Hans Raum (Professor für Pflanzenzüchtung und Pflanzenbau), Anton Fehr (Professor für Milchwirtschaft), Carl Sachs (außerordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre und Agrarpolitik) und Kurt Trautwein (außerordentlicher Professor für theoretische Gärungsphysiologie). Die Informationstafeln sollen heutige und künftige Studierende sowie Universitätsangehörige zum Nachdenken anregen.

Dekan und Vizepräsidentin über die Verantwortung der Wissenschaft

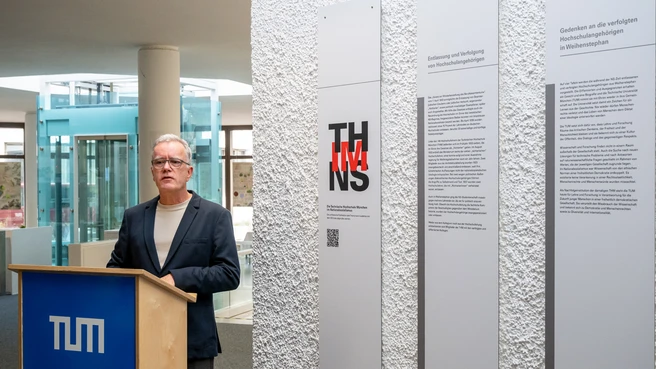

Prof. Martin Klingenspor, Dekan der TUM School of Life Sciences, begrüßte zur Eröffnung des Gedenkortes die Gäste, darunter die TUM-Vizepräsidentin Prof. Jeanne Rubner und Prof. Winfried Nerdinger. Die Veranstaltung regte Prof. Klingenspor auch zur Auseinandersetzung mit dem Thema Zivilcourage an – nicht nur als Bürgerinnen und Bürger: „Courage brauchen wir auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um die Freiheit der Lehre zu verteidigen.“

Prof. Jeanne Rubner erinnerte in ihrer Ansprache daran, dass Verfolgungen in der NS-Zeit nicht nur brutal für die Betroffenen waren, sondern auch große Lücken in der deutschen Wissenschaft gerissen hatte. „Als TUM bekennen wir uns zu unserer Verantwortung gegenüber einer dunklen Vergangenheit, die sich damals auch an der Technischen Hochschule München abgespielt hat“, sagte Prof. Rubner. „Dieser Ort, den wir heute eröffnen, soll die Geschichte unserer Universität während der NS-Zeit stets ins Gedächtnis rufen.“

Die Aufarbeitung der NS-Geschichte an der TUM

Vizepräsidentin Rubner dankte Prof. Winfried Nerdinger, der die TUM mit seinem Wissen und seiner Expertise bei der Aufarbeitung der Vergangenheit in der NS-Zeit unterstützt hat. Die TUM hat Räume und Gebäude umbenannt, die Namen belasteter Personen getragen hatten (siehe auch: TUM setzt Aufarbeitung ihrer Historie während der NS-Zeit konsequent fort).

Anschließend sprach Prof. Winfried Nerdinger: Er war bis 2012 Professor für Architekturgeschichte und Direktor des Architekturmuseums der TUM, anschließend wurde er Gründungsdirektor des NS-Dokumentationszentrums München. Er ist außerdem Herausgeber des Buchs „Die Technische Hochschule München im Nationalsozialismus“. Dieses Buch bietet die TUM zum kostenlosen Download an (Volltext als PDF, 367 Seiten, 79 MB).

Prof. Nerdingers Rede klärte über die Verstrickungen mit dem NS-Regime auf: „Es gab keine saubere Verwaltung, keine saubere Wehrmacht, keine ideologiefreie, reine Wissenschaft – das waren Legenden. Wissenschaft wurde nicht missbraucht, es fand eine Selbstmobilisierung von Wissenschaft statt, viele sind in die Partei hineingedrängt.“

Umbau des Staates und Entlassungen an Hochschulen

Wenige Monate nach der Machtübernahme der NSDAP gab es eine weitere Zäsur: Das so genannte „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, wonach Staatsbedienstete nach ideologischen Kriterien entlassen wurden. Dies betraf an den Hochschulen 15 bis 20 Prozent der Lehrenden – „deren Kollegen drängten auf freie Stellen und machten sich damit zu Komplizen“, sagte Prof. Nerdinger.

„Staat und Administration waren innerhalb weniger Wochen in den Händen von Rassisten und Antidemokraten, freie Stellen wurden meist mit Parteigenossen besetzt“. Es galt das Führerprinzip, selbst der Dekan war „Führer“ der Fakultät. Wegen der Nürnberger Gesetze aus dem Jahr 1937 wurden weitere Hochschulangehörige entlassen, davon zwei an der THM.

Die NS-Studentenschaft verstärkte den Druck. Sie war stark an der THM vertreten, boykottierte Vorlesungen und betrieb Hetzkampagnen – auch diese trugen zu Entlassungen bei. Gegen Prof. Anton Fehr hetzte zudem der „Stürmer“, Fehr hatte in der Weimarer Republik den Bauernbund im Deutschen Reichstag vertreten.

Prof. Nerdinger bezeichnete die Informationstafeln über die vier Weihenstephaner Professoren als „Zeichen der Rückkehr in die Hochschulgemeinschaft“.

Agrarforschung und Aufrüstung im Nationalsozialismus

In Weihenstephan war die THM direkt in das Autarkieprogramm des NS-Staates eingebunden, um Versorgungslücken zu schließen. Heinrich Himmler, selbst THM-Absolvent der Agrarwissenschaften, trieb die Agrarforschung besonders voran, Forschungsmittel wurden erheblich ausgeweitet. Es gab Zwangsarbeit in Weihenstephan. Die Agrarwissenschaft diente später auch dem „Generalplan Ost“ – Ostgebiete, die im zweiten Weltkrieg erobert wurden, sollten entvölkert und „germanisiert“ werden, auch mit dem Ziel, die Gebiete landwirtschaftlich zu nutzen.

Auch andere Forschungsbereiche galten als kriegswichtig. 26 Institute der THM waren direkt für die Wehrmacht tätig – sie wurden sogar als „Rüstungsbetriebe“ bezeichnet. Deren Wissenschaftler waren vom Wehrdienst freigestellt, denn sie dienten bereits an der so genannten „Forschungsfront“.

Abschließend sagte Prof. Nerdinger, Rechtsradikalismus und Antisemitismus gebe es auch heutzutage, besonders in Krisenzeiten – dem müsse man „mit Aufklärung und Vernunft entgegentreten“.

Initiativen für die Gedenkorte auf dem Stammgelände und in Weihenstephan

Die Einrichtung des zentralen Gedenkortes auf dem Stammgelände ist eine Initiative der TUM Senior Excellence Faculty (dem interdisziplinären Kreis der Emeriti of Excellence, dem Prof. Winfried Nerdinger angehört) in Kooperation mit dem TUM Center for Culture and Arts. Aus dem Kreis der Emeriti of Excellence und besonders von Prof. Hermann Auernhammer kam auch der Anstoß, einen eigenen Ort auf dem Campus Weihenstephan einzurichten. Dieser wurde am 31. Oktober 2025 im Zentralen Hörsaalgebäude (ZHG) eröffnet.